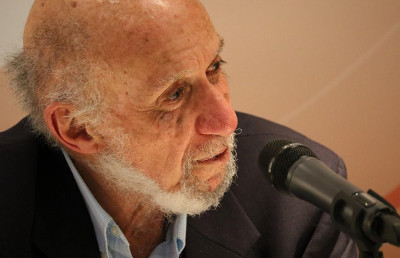

Richard Falk professeur émérite de droit international à l’Université de Princeton et de 2008 à 2013 rapporteur spécial des Nations-Unies sur « la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 » est interviewé par Ahmed Abbes mathématicien directeur de recherche au CNRS à Paris et le secrétaire de l’AURDIP à l’occasion du 13e anniversaire du mouvement BDS.

L’interview originale en anglais est parue dans « Mondoweiss » le 18 juillet 2018. Une traduction arabe paraîtra dans le journal tunisien « Assabah ».

Ahmed Abbes : Le 9 juillet 2004 la Cour internationale de Justice a rendu un avis consultatif sur les « conséquences juridiques de la construction d’un mur dans le territoire palestinien occupé ». Quels en ont été les points principaux et quelles sont la valeur juridique et l’importance de cet avis ?

Richard Falk : Cet avis consultatif important de la Cour internationale de Justice se concentre sur la question de savoir si Israël en vertu du droit international avait le droit légal de construire ce mur de sécurité sur le territoire palestinien occupé. Par un vote décisif de 14 voix contre 1 la Cour conclut que l’emplacement du mur est décisif du point de vue juridique et qu’étant donné le caractère illégal du mur celui-ci doit être démantelé sur le champ et les Palestiniens indemnisés pour le préjudice causé. Bien que qualifié de « consultatif » le jugement rendu est une déclaration faisant autorité du droit international applicable et même l’unique juge contestataire qui sans surprise se trouve être le membre états-unien de la Cour a partagé pour une grande part les avis de la majorité son désaccord venant de ce qu’il lui paraissait techniquement possible qu’Israël se prévale d’une exception basée sur des justifications extraordinaires de sécurité pour ne pas tenir compte de la règle qui interdit d’empiéter sur un territoire occupé et de ce qu’une telle possibilité aurait dû faire l’objet d’une enquête.

À certains égards plus important même que ce rejet du mur avec l’implication qu’il avait été construit de la sorte à des fins d’appropriation permanente de terres c’est le cas d’espèce évident de l’attitude provocatrice d’Israël envers le droit international et les institutions internationales en l’occurrence la Cour mondiale la plus haute instance judiciaire du système des Nations-Unies. Ce vote de 14 voix contre 1 par des juges issus de milieux jurisprudentiels civilisationnels et idéologiques divers témoigne d’un consensus exceptionnellement fort sur les questions juridiques ce qui est assez rare dans la pratique de ce tribunal et l’interaction entre ce consensus et le mépris d’Israël fait la lumière sur un ensemble beaucoup plus vaste de questions pour lesquelles Israël agit en violation des droits des Palestiniens tels que stipulés dans la législation internationale et qu’il n’en subit aucune conséquence négative sérieuse. Une telle situation a généralement pour effet d’affaiblir le respect du droit international et en fait celui de l’ensemble des Nations-Unies.

A.A. : Un an plus tard le 9 juillet 2005 la société civile palestinienne a appelé au boycott au désinvestissement et à des sanctions contre Israël jusqu’à ce qu’il se conforme au droit international et aux principes universels des droits de l’homme. Dans votre conférence à la Fête de l’Humanité à Paris en septembre dernier vous avez déclaré que « le BDS n’est pas seulement un instrument essentiel pour changer ces relations de pouvoir mais aussi le seul instrument viable pour le faire en ce moment. Et toute personne ressentant un sentiment de responsabilité pour libérer le peuple palestinien de l’épreuve dont il souffre quotidiennement n’a aucune excuse pour ne pas soutenir le BDS ». Qu’est-ce que le BDS et pourquoi pensez-vous qu’il est si important pour changer les relations de pouvoir dans le conflit israélo-palestinien ?

R.F. : Après plus de 70 années d’incapacité intergouvernementale à obtenir une paix durable et juste il importait de reconnaître que les gouvernements et les Nations-Unies avaient manqué de la capacité et de la volonté politique d’arriver à une solution dans le climat actuel des relations de pouvoir régionales et mondiales. Israël se montrait arrogant et fort et le programme sioniste était expansionniste au point de compromettre la possibilité d’une solution à deux États même si la volonté politique avait été présente alors. Les décennies de croissance de la colonisation elle-même une violation de l’article 49(6) de la Quatrième Convention de Genève qui régit une occupation belligérante suffisaient en elles-mêmes à rendre invraisemblable une Palestine véritablement souveraine qui seule peut satisfaire au droit à l’autodétermination du peuple palestinien même en supposant qu’il accepte la partition de sa patrie. Le seul espoir pour que se réalisent les droits des Palestiniens était que le climat change d’une façon qui exercerait suffisamment de pression sur Israël pour conduire ses élites dirigeantes à recalculer leurs intérêts ou à organiser un avenir pour les Israéliens et pour les Palestiniens sur la base de leurs droits respectifs en vertu de la législation internationale. Un tel développement présupposerait un rejet des objectifs maximalistes du projet sioniste qui en ce moment recherche un État juif attaché à sa conception de « terre promise » une vision grandiose qui incorpore l’ensemble de Jérusalem et de la Cisjordanie dans une représentation fantaisiste d’un Israël biblique. Une telle conception d’une autodétermination pour le peuple juif fondée sur la religion validée dans la tradition juive n’est pas acceptable en droit international moderne. Le droit à l’autodétermination dans son application correcte reflète les aspirations de la population résidente majoritaire laquelle en l’espèce a été brutalement et de façon catastrophique dépossédée en 1948 la nakba et qui depuis s’est vu refuser ce droit le plus fondamental et englobant des droits de l’homme. Ainsi pour le peuple palestinien la nakba est devenue un processus aussi bien qu’un évènement qui aboutit au confinement de plusieurs millions de Palestiniens dans des camps de réfugiés depuis plus de 70 années sans en voir la fin et pour beaucoup d’autres à subir les conditions d’un exil involontaire qui ont accentué la vulnérabilité d’un peuple privé de patrie.

Dans ce contexte de décennies d’échec des Nations-Unies et d’une diplomatie plus traditionnelle dramatisées par plus de 25 années d’une inutilité hautement visible alors que la paix était recherchée dans le cadre d’Oslo d’une manière qui favorisait l’expansionnisme israélien et réduisait continuellement les perspectives palestiniennes pour une paix juste il devait être évident pour tout observateur impartial que seul un mouvement de solidarité mondiale militant exerçant une pression substantielle sur Israël pouvait porter un espoir réaliste de modifier suffisamment l’équilibre des forces afin de parvenir à un résultat pacifique pour les deux peuples. Le lancement du mouvement BDS en tant qu’initiative collective de la société civile palestinienne a donné sa bénédiction il y a quelques années à une telle démarche et c’est grâce à ses efforts qu’il existe une pression de plus en plus forte sur Israël et un militantisme qui soutient la lutte des Palestiniens et ce dans toute la société civile mondiale y compris aux États-Unis et en Europe. Les tentatives frénétiques d’Israël de qualifier le BDS et ses partisans d’« antisémites » sont le signe du désespoir et elles expriment jusqu’où le BDS a réussi et jusqu’où il pourrait réussir. Chercher à criminaliser le soutien au BDS et refuser l’entrée en Israël à ses partisans actifs constituent une mesure que même l’Afrique du Sud raciste n’a jamais prise pour s’opposer à un mouvement de solidarité similaire organisé au niveau transnational et qui bien que non violent était inconditionnel dans ses exigences pour une transformation fondamentale des relations État/société basée sur la dépénalisation des structures oppressives de son régime raciste d’apartheid. Si le BDS continue de prendre de l’ampleur à travers le monde et en particulier en Occident il renforcera la volonté des gouvernements de faire ce qu’il faut et il prendra suffisamment d’élan pour ébranler les fondations de l’obstination sioniste pour un État juif dans ce qui est toujours essentiellement une société non juive.

Il est important en ce 13ème anniversaire de la campagne BDS d’être bien conscients de plusieurs de ses réussites les plus remarquables en dépit même d’une période initiale d’indifférence dominante et plus récemment d’avoir connu une opposition déchaînée :

1.le BDS a vu le jour en 2005 sur la base d’un appel lancé par une large coalition d’acteurs de la société civile palestinienne rejoignant ainsi une entreprise de résistance pour donner un rôle primordial au mouvement de solidarité mondiale ;

2.contrairement à bien d’autres initiatives sincères de solidarité le BDS n’a pas fait que persister tout au long de ces nombreuses années il s’est considérablement développé comme en témoignent les tentatives plus intenses de ces dernières années avec des mesures apparemment désespérées pour supprimer le soutien à ce mouvement en créant même des listes noires de ses militants ;

3.la tentative législative et administrative de punir les organisateurs et les militants du BDS pour leur participation à une activité non violente dont le principal objectif est le respect des droits du peuple palestinien en vertu du droit international viole les valeurs démocratiques et décourage la recherche pacifique de ces droits ;

4.il semble significatif que l’Afrique du Sud approuve le BDS et que la réaction des démocraties libérales du Nord face à la campagne BDS anti-apartheid ne se soit jamais engagée dans un rejet aussi répressif malgré les liens stratégiques des États-Unis et du Royaume-Uni avec le régime d’apartheid qui a régi l’Afrique du Sud ;

5.pour l’avenir la pression permanente exercée par le BDS offre le meilleur espoir de parvenir à la paix et à la justice pour les Palestiniens et pour les Juifs et il mérite un soutien supplémentaire au vu des échecs de la diplomatie intergouvernementale et des Nations-Unies dans leurs tentatives de trouver une paix durable ou d’offrir le moindre espoir de voir la fin de l’épreuve quotidienne des Palestiniens.

A.A. : Le 15 mars 2017 vous avez publié avec Virginia Tilley un rapport « Les pratiques israéliennes envers le peuple palestinien et la question de l’apartheid ». Quel était le but de ce rapport demandé par la Commission économique et sociale des Nations-Unies pour l’Asie occidentale (CESAO) ? Quelles en sont les principales conclusions ?

R.F. : Le rapport de la CESAO répond à diverses suggestions de dirigeants politiques et de personnes concernées au Moyen-Orient selon lesquels il était important d’organiser une enquête académique complète sur les allégations selon lesquelles Israël est devenu un État d’apartheid et qu’ainsi il viole la Convention internationale de 1973 relative au crime d’apartheid. J’ai été invité à préparer un tel rapport et j’ai sollicité Virginia Tilley pour qu’elle se joigne à moi car elle était connue et respectée dans le monde entier comme une spécialiste de l’apartheid en Afrique du Sud et du type de racisme impliqué dans l’établissement et le maintien de telles structures. Nous avons examiné les éléments de preuves aussi objectivement que possible réalisant que nous n’étions pas un organisme judiciaire habilité à fournir un résultat contraignant juridiquement et que notre analyse n’était que la nôtre et ne reflétait pas nécessairement les points de vue des Nations-Unies ni même celles de la CESAO. Le rapport contient d’ailleurs un avertissement à cet effet. Dans le même temps il s’agissait de la première exploration sérieuse des allégations d’apartheid qui étaient soutenues assez librement par des militants palestiniens ces dernières années mais qui n’avaient jamais été réellement évaluées en termes de preuve de l’intentionnalité israélienne telle qu’incarnée dans la politique et les pratiques avec lesquelles les Palestiniens sont réprimés et les défis de leur résistance durement refoulés.

Le rapport contient plusieurs séries de conclusions que nous croyons être importantes :

1.Il affirme que la structure d’apartheid d’Israël s’applique au peuple palestinien dans son ensemble et non pas seulement à ces Palestiniens qui vivent sous l’occupation en Cisjordanie dans la bande de Gaza et à Jérusalem. Cette vision inclusive de l’apartheid élargit le champ de l’enquête pour y inclure les réfugiés palestiniens qui sont dans les pays voisins la minorité palestinienne qui est en Israël avant 1967 et ces Palestiniens qui vivent un exil involontaire sans droit au retour.

2.Le rapport conclut que la politique et les pratiques d’Israël envers le peuple palestinien corroborent les allégations d’apartheid ce qui indique un régime oppressif se fondant sur une race qui soumet délibérément et systématiquement le peuple palestinien afin de satisfaire aux ambitions idéologiques et territoriales d’Israël comme reflétant le résultat gouvernemental du projet sioniste.

3.Le rapport indique clairement que le droit pénal international ne fonde aucune conclusion d’apartheid israélien sur sa ressemblance avec les origines historiques de l’apartheid dans l’expérience sud-africaine laquelle a donné lieu à la formulation du crime international mais il ne prétend pas en contrôler les variations dans sa promulgation. Comme le stipule clairement le Statut de la Cour pénale internationale en son article 7 l’apartheid est une variété de « crimes contre l’humanité ». L’essence du crime est la domination d’une race par une autre race domination maintenue par des « actes inhumains » sans autre spécification de sa forme.

4.Le rapport conclut que le droit international habilite et oblige les Nations-Unies les gouvernements les entreprises et les banques du secteur privé de même que la société civile dans son ensemble à faire tout ce qui peut être fait de façon non violente pour mettre fin au crime d’apartheid comme une question d’urgence et il affirme spécifiquement que la campagne BDS est actuellement le moyen le plus efficace pour obtenir la paix et la justice dans le contexte actuel d’apartheid.

5.Le rapport conclut qu’une paix juste et durable ne sera pas possible sans le démantèlement préalable du régime d’apartheid israélien. Même si la forme d’apartheid de l’Afrique du Sud reflétait des circonstances internes et externes très différentes la campagne anti-apartheid menée contre l’Afrique du Sud contient diverses leçons qui peuvent être utiles pour faire avancer le BDS et d’autres formes de militantisme visant à obtenir des changements aussi radicaux dans les relations israéliennes avec le peuple palestinien.

A.A. : La publication de ce rapport a été un évènement politique tumultueux. Que s’est-il passé ?

R.F. : Comme il est typique ces dernières années Israël traînant les États-Unis pas loin derrière lui a dénoncé le rapport et moi-même en tant qu’auteur le jour même où il a été publié par la CESAO. L’ambassadeur des États-Unis souvent plus israélien que les Israéliens a exigé que le secrétaire général des Nations-Unies nouvellement élu Antonio Guterres rejette le rapport ou alors qu’il subisse une réduction du financement des États-Unis. Guterres en a déçu beaucoup en cédant à cette inconvenante pression ordonnant en premier à la directrice de la CESAO Rima Khalaf de retirer le rapport de son site web puis alors qu’elle refusait d’accepter sans objection sa démission de principe.

Il était évident que personne n’avait pris la peine de lire le rapport ou de prendre note de l’avertissement qu’il ne s’agissait pas d’un rapport des Nations-Unies mais d’un travail sous contrat de chercheurs universitaires indépendants ayant une formation en la matière. Le mot « apartheid » dans le titre du rapport avait suffi pour déclencher cette tempête de protestations qui est elle-même extrêmement hypocrite car certains dirigeants israéliens jusqu’à Ben Gourion et Rabin ont eux-mêmes évoqué il y a de nombreuses années le risque qu’Israël devienne un État d’apartheid s’il ne parvenait pas à résoudre le « problème palestinien ». L’utilisation de la terminologie d’apartheid au fil des années a été courante dans le discours officiel israélien interne débité en hébreu tout en traitant dans le même temps les mêmes références à l’apartheid en des lieux internationaux de calomnies racistes contre l’État démocratique d’Israël. Même l’ancien président américain Jimmy Carter a été dénoncé comme antisémite parce qu’il avait osé poser le choix d’un Israël se trouvant entre « paix » et « apartheid » dans le titre de son livre un livre pourtant très modéré et soutenant vraiment l’État à venir d’Israël.

Il ne fait aucun doute que le rejet de notre rapport a été salué par les militants sionistes qui ont fait du bruit en Grande-Bretagne où j’avais prévu peu après la publication du rapport de donner quelques conférences dans plusieurs universités londoniennes sur mon livre nouvellement publié sur la Palestine avec le titre « L’horizon de la Palestine : vers une paix équitable » (Palestine’s Horizon : Towards a Just Peace). Pour la première fois dans ma vie académique mes conférences prévues ont été annulées. Les conférences devaient avoir lieu à l’Université d’East London et à celle de Middlesex. Les annulations ont été expliquées comme étant le résultat du sentiment des administrateurs des facultés respectives de ne pas être sûrs de pouvoir assurer une sécurité suffisante devant les menaces de perturbations. J’ai donné un exposé pendant cette période à la LSE (London School of Economics) qui s’est déroulé sans incident bien que perturbé par des agitateurs sionistes au moment de la discussion qui ont dû quitter la salle. Apparemment la LSE par la suite a durci ses règles concernant les orateurs « controversés » des règles qui semblent maintenant saper les traditions de liberté académique de cette auguste institution. Au cours de cette même période mes trois conférences dans les universités écossaises se sont déroulées sans le moindre problème. En toute équité je dois reconnaître que les deux universités de Londres ont renouvelé leurs invitations pour l’année suivante mais il n’était pas aisé pour moi ni particulièrement attrayant d’aider de telles universités à redorer leur réputation ternie en tant qu’institutions engagées dans la liberté académique sauf si cela est important c’est-à-dire sous la menace d’éléments hostiles cherchant à étouffer la discussion sur un sujet controversé tel que la criminalité israélienne ou le militantisme BDS.

A.A. : Pour parvenir à une paix durable entre les deux peuples vous pensez que nous devons déplacer l’intérêt de « mettre fin à l’occupation » vers « mettre fin à l’apartheid ». Pouvez-vous expliquer quelle est la différence ?

R.F. : C’est une question importante dont la signification n’est pas comprise par de nombreux militants promouvant la justice pour les Palestiniens. En effet « mettre fin à l’occupation » renvoie à un retrait israélien sur les frontières de 1967 ce qui fait considérer le conflit comme une question de territoire à la base comme dans le slogan « terre contre paix ». Or il y a deux défauts principaux dans cette approche territoriale : le premier c’est qu’elle marginalise les revendications d’environ 7 millions de réfugiés palestiniens ainsi que la situation de la minorité non juive à l’intérieur d’Israël soit environ 20 % de la population totale ; le second c’est qu’elle néglige la réalité que pour les deux parties la lutte concerne davantage le peuple que le territoire. Il est utile de comprendre que l’essence de l’apartheid c’est la domination d’un peuple par un autre peuple sur la base de la race tant la soumission de la race dominée les Palestiniens que le mécanisme oppressif sur lequel s’appuie la race dominante les Israéliens. La race est comprise dans le droit pénal international comme étant une « ethnicité » ce qui veut dire ici que les Juifs et les Palestiniens sont des races distinctes dans le but d’interpréter l’applicabilité de l’étiquette d’apartheid.

Sur un plan pratique la fin de l’occupation ne crée pas la base pour une paix durable car elle n’aborde pas l’éventail des griefs fondamentaux des Palestiniens et elle laisse en particulier les réfugiés la diaspora et la minorité en Israël dans les limbes. Alors qu’avec l’Afrique du Sud il n’a été possible d’établir une paix raciale qu’après que la décision de renoncer à l’apartheid aie été clairement marquée par la libération de Nelson Mandela de prison. Si l’occupation seule prenait fin Israël serait toujours confronté à une résistance palestinienne en insistant pour maintenir un État juif sans droit au retour pour ceux qui ont été dépossédés en 1948 et à diverses époques et leurs descendants. Mais faire cesser l’apartheid mettrait fin aussi au racisme en tant que fondement de la sécurité israélienne et permettrait d’établir une gouvernance démocratique véritable selon un accord négocié équitablement sur la coexistence et les droits de l’homme pour toutes celles et ceux vivant en Palestine historique c’est-à-dire sur le territoire géré entre les deux guerres mondiales par le Royaume-Uni en tant que mandat au nom de la Société des Nations mais de facto en tant que colonie britannique.

A.A. : Comment pourrions-nous mettre fin à l’apartheid ?

R.F. : Comme suggéré précédemment la fin de l’apartheid ne se produira pas sans un changement dans les positions des gouvernements d’Israël et des États-Unis et ce changement ne se produira probablement pas sans la perception que la résistance palestinienne et la campagne BDS et les autres initiatives de solidarité n’exigent un coût si élevé qu’il sera devenu préférable d’abandonner le projet sioniste pour un État juif et de rechercher une formule démocratique pour permettre aux deux peuples de partager la terre en accord avec les principes d’égalité et la reconnaissance de leurs droits indéniables et propres à l’autodétermination. Si la volonté politique de parvenir à une paix est authentique et basée sur la volonté de mettre fin à l’apartheid alors il sera possible de trouver les moyens d’y parvenir dans un cadre politique stable. Par contre si Israël reste déterminé à conserver un État juif sans aucun droit au retour pour les Palestiniens alors toute diplomatie présentée dans le cadre d’un processus de paix se révèlera n’être rien de plus et dans le meilleur des cas qu’un cessez-le-feu. Au XXIe siècle il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’une ethnie accepte l’hégémonie d’une autre ethnie et elle résistera ce qui entraînera des tentatives visant à écraser la résistance engendrant un cycle de violence qui a causé de grandes souffrances au peuple palestinien depuis que le projet sioniste a commencé à s’appuyer sur la violence lors de la période mandataire pour faire avancer ses objectifs et entreprendre l’établissement d’un État juif dans une société non juive. Il est instructif de se rappeler que lorsque la Déclaration Balfour a été publiée en 1917 la population juive représentait moins de 6 % de la population totale et que même en 1947 quand la proposition de partition par les Nations-Unies a été mise en avant la proportion juive de la population totale de la Palestine ne dépassait pas les 30 % en dépit des efforts sionistes vigoureux visant à pousser à l’émigration vers la Palestine aidés en cela par l’antisémitisme mortel des Nazis et la politique coloniale des Britanniques qui depuis bien longtemps encourageaient l’immigration juive en Palestine afin de créer un équilibre ethnique à l’intérieur même de la Palestine pour le compte de sa propre démarche coloniale traditionnelle de « diviser pour régner ».

A.A. : Les guerres font rage au Moyen-Orient depuis des décennies et les injustices ont duré trop longtemps. L’opinion publique ne croit plus dans le droit international. En fait elle n’y a jamais vraiment cru depuis la période coloniale. Quel est le sens du droit international pour cette région ?

R.F. : Le statut du droit international en tant que source de paix et de justice a connu des hauts et des bas au cours des cent dernières années. L’opinion publique n’a pas su généralement se rendre compte que le droit international était apparu pour préserver et promouvoir les intérêts matériels des grands États souverains et qu’il a longtemps été utile comme le serviteur normatif du colonialisme. Avec la montée du libéralisme en Occident et l’émergence qui va de pair d’une architecture de droits de l’homme soutenue par un réseau d’ONGs il est apparu le sentiment que le droit international pouvait aider à défendre les faibles afin de soutenir et même de réaliser leurs droits souverains par rapport aux forts. En plus le droit international a semblé se trouver du côté des anges dans les mouvements mondiaux contre le colonialisme et l’apartheid d’Afrique du Sud. Mais il a toujours été naïf de trop en attendre du droit international tant que la géopolitique basée sur un pouvoir dur façonnait les évènements sans tenir compte du droit international. Le pouvoir et l’ambition géopolitique pour le profit économique et politique ont toujours prévalu sur le droit international à chaque fois que le normatif et le géopolitique se sont affrontés.

Dans le même temps les États les plus faibles et les peuples opprimés commençaient à découvrir au XXe siècle qu’avec une diplomatie créative ils pouvaient faire un usage tactique efficace du droit international en particulier pour protéger leurs droits souverains par rapport aux investissements étrangers. Les pays d’Amérique latine ont été les premiers à utiliser le droit international comme une arme de résistance contre une géopolitique prédatrice. Avec la montée du libéralisme il y a eu un effort concerté de la part de l’Occident pour reprendre la main en politique mondiale concernant une position morale et juridique un souci de légitimité qui donnait au droit international un pouvoir symbolique aux Nations-Unies qu’elles continuent de posséder dans certains contextes notamment dans celui de la lutte Israël/Palestine en particulier en ses dimensions de relations publiques. C’est l’importance de cette dimension des relations internationales qui anime le discours de dénigrement d’Israël visant à discréditer l’autorité des Nations-Unies. En d’autres termes le droit international est important en particulier comme fondement du militantisme de la société civile et de certaines initiatives gouvernementales notamment le BDS mais il reste subordonné à la géopolitique dans le monde de la diplomatie et de l’impact comportemental.

A.A. : Dans votre présentation à la « conférence annuelle de l’Initiative internationale sur le crime d’État » (IICE) le 22 mars 2018 à Londres vous avez suggéré un nouveau concept du crime d’État à savoir le « crime géopolitique ». Pouvez-vous l’expliquer brièvement ? Est-il pertinent pour le Moyen-Orient ?

R.F. : Mon idée de base est qu’une grande partie de la souffrance humaine de notre temps découle directement d’entreprises diplomatiques délibérées en particulier de celles associées à la diplomatie de paix après les grandes guerres. Dans ce cadre les diplomates du côté vainqueur imposent délibérément ou par négligence grave souvent des conditions aux perdants qui engendrent l’oppression les difficultés sociales l’exploitation des mesures punitives et des conflits violents tout en exemptant les méfaits dans leurs propres actes de toute responsabilité juridique. À mon avis ces types de méfaits méritent d’être traités comme des crimes et ils semblent être mieux identifiés comme « crimes géopolitiques ». À ce stade du plaidoyer il s’agit d’une proposition et d’un appel à la société civile et à l’opinion publique mondiale et indirectement aux gouvernements. Tout comme le génocide et l’apartheid sont devenus des crimes internationaux en réaction à des formes de comportements qui ont choqué la conscience de l’humanité ces « crimes » devraient être décrits comme tels pour influencer l’opinion publique mondiale et stimuler des initiatives diverses de la part de la société civile. L’apartheid israélien est l’un de ces crimes même s’il constitue également une violation du droit pénal international existant du fait de la Convention contre l’apartheid.

J’ai commencé à m’intéresser à cette idée d’établir une nouvelle catégorie de criminalité associée à un comportement géopolitique arbitraire dans mon effort pour comprendre les racines profondes des conflits et des troubles qui accablent actuellement le Moyen-Orient. Il faut être conscient que la cause de cette tragédie pour la région remonte aux Accords Sykes-Picot et à la Déclaration de Balfour. Sykes-Picot était un exercice de diplomatie secrète destiné à récompenser les puissances coloniales européennes la Grande-Bretagne et la France ainsi que les sociétés arabes antérieurement gouvernées par l’Empire ottoman effondré. Cette ambition coloniale a été réalisée en découpant la région à la manière des États territoriaux européens en perturbant les communautés organiques qui existaient durant la période ottomane et en créant des conditions dans lesquelles l’ordre politique ne pouvait être établi qu’en accord avec les objectifs coloniaux et maintenu par des moyens coercitifs alors que les entités territoriales manquaient de légitimité du point de vue de nombreux secteurs de la population. Quand le colonialisme s’est effondré de puissants dirigeants ont pris le pouvoir opprimant les minorités et les communautés tribales et ethniques dissidentes provoquant l’aliénation. Cette dynamique a encore été aggravée par l’importance stratégique mondiale des réserves de pétrole et de gaz dans le monde arabe suscitant les tentatives d’acteurs politiques extérieurs au Moyen-Orient pour s’assurer que les gouvernements amis restaient au pouvoir et étaient prêts à intervenir pour défendre ce qui était considéré comme des intérêts vitaux. Après la guerre froide la stabilité qui était imposée par une discipline géopolitique s’est érodée pour finalement exploser sous la forme de soulèvements populaires dans une série de pays arabes fin 2010 et début 2011 générant une variété de réactions contre-révolutionnaires ainsi qu’un terrain de lutte par différentes forces occidentales cherchant à contrôler l’environnement politique de l’après-guerre froide dans la région.

L’autre type de méfaits géopolitiques impliquant la région remonte à la Déclaration de Balfour en 1917 également une initiative coloniale désastreuse dans laquelle le Foreing Office britannique promettait de soutenir l’établissement d’un foyer juif en Palestine à un moment où comme mentionné plus haut la population juive était inférieure à 6 %. Le récit qui se déploie de la Palestine est complexe mais il peut être représenté dans sa forme essentielle comme l’engagement géopolitique de former un État juif dans une société non juive permettant au projet sioniste de se dérouler par étapes jusqu’à aujourd’hui où son objectif d’établir un contrôle souverain sur l’ensemble de la « terre promise » est proche de sa réalisation. Là encore comme avec Sykes-Picot les motivations coloniales britanniques liées dans ce cas au mouvement sioniste ont cherché à imposer une communauté politique artificielle ne pouvant être maintenue qu’en soumettant la population indigène majoritaire. Un tel comportement ne devrait pas échapper à la responsabilité morale et juridique comme c’est le cas actuellement. Classer un tel comportement comme un crime géopolitique aiderait à combler le grand vide existant en matière de responsabilité.

Un autre type de crime géopolitique est celui associé à cette sorte de « justice des vainqueurs » imposée après la Deuxième Guerre mondiale. Tout en tenant les dirigeants allemands et japonais survivants responsables pénalement de leurs méfaits les crimes des vainqueurs ont été ignorés. Cela signifie que l’utilisation des bombes atomiques sur les villes japonaises n’a jamais été criminalisée ce qui aurait été le cas si de telles armes de destruction massive avaient été utilisées par les perdants de la guerre contre des cibles civiles. Un tel manquement à criminaliser ces actes nous a conduit à l’ère nucléaire précarisant la survie des civilisations et même des espèces. De telles armes auraient dû être criminalisées et elles le seraient encore aujourd’hui sans la force et le poids des acteurs géopolitiques qui exercent un droit de veto informel sur les tentatives de progrès normatif.

Il est évident que les crimes géopolitiques n’entrent pas actuellement dans le droit pénal international mais leur criminalisation informelle par le sentiment général serait une initiative constructive utile pour les luttes progressistes. Ce serait encourager une prise de conscience politique de la pertinence des méfaits diplomatiques pour la souffrance humaine. Cela inciterait la société civile à prendre des initiatives comme celles des tribunaux de la société civile qui ont mobilisé l’opinion dans le contexte de la Guerre du Vietnam (Tribunal Russel 1967) et de la Guerre d’Iraq (Tribunal sur la guerre d’Iraq – Istanbul 2005). Et cela pourrait même exercer une influence dissuasive sur de futurs exercices d’initiatives diplomatiques en tirant les leçons des échecs passés dans la capacité à gérer les affaires publiques. Cela créerait une conscience historique plus claire de la façon dont les fautes passées sont liées aux souffrances et au chaos d’aujourd’hui.

Dans ce contexte nous pouvons interpréter la campagne BDS comme l’expression d’une résistance à un crime géopolitique massif en cours commis aux dépens du peuple palestinien tout entier. Que ce crime soit considéré comme une sorte de crime contre l’humanité ou comme un crime géopolitique n’est pas si important. Ce qui est le plus utile à ce stade c’est de poser un plancher de légitimité sous la tactique de boycott désinvestissement et sanctions de manière à mobiliser les personnes de bonne volonté et les gouvernements sensibles au bien-être humain. L’idée sous-jacente d’une proposition pour une criminalité géopolitique est d’amplifier les forces sociales et politiques qui se consacrent dans le monde à la paix et à la justice.

A.A. : Que pensez-vous de l’évolution de la Tunisie depuis la révolution de 2011 ?

R.F. : Je ne me sens pas qualifié pour commenter les hauts et les bas de l’évolution tunisienne depuis 2011. Mon impression pour ce qu’elle vaut c’est que l’évolution politique en Tunisie a conservé plus de continuité avec les réalités politiques et économiques d’avant 2011 que l’on espérait et attendait quand l’ancien ordre a été renversé par un soulèvement populaire fin 2010. Dans le même temps comparés à ceux de l’Égypte les résultats en Tunisie restent encourageants. Le régime dictatorial n’a pas été rétabli. Certaines réformes économiques et politiques ont été entreprises. Un ordre constitutionnel persiste qui a été suffisamment inclusif et pluraliste pour permettre aux islamistes de coexister avec les vestiges de l’ancien ordre séculier et de survivre aux incidents perturbateurs qui menaçaient de chaos ou de régression du style égyptien. Ce ne sont là que mes impressions à distance et un sentiment primordial que l’Égypte a définitivement gâché les promesses et l’espoir de 2011 alors que la Tunisie qui n’a pas encore réalisé une transition durable vers une société plus juste n’est pas au moins retombée dans les sombres réalités du passé et que les médias mondiaux avaient baptisées trop superficiellement « le printemps arabe ». La boule de cristal qui dévoile l’avenir est trop sombre pour pouvoir discerner si un nouveau défi historique à la politique régressive se posera en Tunisie et ailleurs dans la région ou si les courants contre-révolutionnaires de la réaction régionale et mondiale resteront fermes soutenus dans des formes post-coloniales par un soutien impérial secret dans la poursuite de priorités géopolitiques incluant le contrôle des ressources énergétiques l’établissement de bases militaires le confinement de l’Islam politique et les conceptions israélo-saoudiennes de l’hégémonie régionale.

|