Les guerres en Syrie en Irak en Libye et au Yemen ont marginalisé la question palestinienne et mis de côté la situation de la bande de Gaza alors que ça fait plus de dix ans qu’Israël a imposé le blocus. Les tensions sur ce territoire ne sont pas nouvelles et la politique du gouvernement de Netanyau ne font qu’attiser les braises. Entretien avec le journaliste Dominique Vidal.

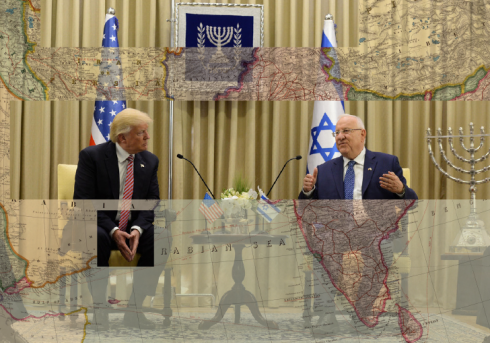

Regards. Considérez-vous que la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël est un événement ?

Dominique Vidal. Sans aucun doute : elle marque un tournant de la diplomatie américaine. Pour pouvoir rester les parrains de la paix les États-Unis ont longtemps fait mine de défendre la solution des deux États. C’est avec cette tradition que Trump vient de rompre sur la question du statut de Jérusalem la plus sensible. Contrairement à l’Organisation des Nations unies (ONU) et à tous ses États-membres il reconnaît désormais l’annexion de Jérusalem-Est par Israël en juin 1967.

Regards. Qu’est-ce qui guide la politique de Trump ?

Dominique Vidal. À force de répéter que Donald Trump est imprévisible voire qu’il est fou on perd de vue la logique de la politique US. Le nouveau président entend rallier le monde arabe sunnite à une alliance avec Israël contre l’Iran chiite. Cette stratégie rejoint celle de la droite et de l’extrême droite israéliennes dont il soutient comme son électorat l’essentiel des objectifs. Dans sa campagne le candidat Trump avait annoncé le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Si le président Trump a annoncé qu’il tiendrait bien cette promesse – d’ici à la fin de son mandat – c’est qu’il croit tenir en main un carré d’as.

Regards. Quel est son atout majeur ?

Dominique Vidal. Le premier as c’est la radicalisation du pouvoir israélien. La coalition issue des élections de mars 2015 la plus anti-palestinienne de l’histoire entend opérer un tournant : le passage de la colonisation qu’elle accélère à l’annexion. Leader du parti Foyer juif Naftali Bennett a réussi à faire voter à la Knesset le 6 février dernier une loi étendant la souveraineté israélienne à toute la Palestine. Une autre loi se prépare qui permettra l’annexion de cinq blocs de colonies situées à l’Est de Jérusalem et totalisant 125 000 colons accentuant ainsi l’hégémonie juive dans la ville et interdisant que sa partie orientale serve de capitale à un État palestinien. En fait la droite et l’extrême droite enterrent les deux États au profit d’un seul État qui refusant le droit de vote aux Palestiniens sera donc une version israélienne de l’apartheid.

Regards. L’apartheid n’est pas un projet. Il ne peut pas durer…

Dominique Vidal. Même en Afrique du Sud l’apartheid a duré plus de quarante ans. Et pourtant l’écrasante majorité de sa population était noire. Le “Grand Israël” comporte aujourd’hui autant de Juifs que d’Arabes – 65 millions. En Israël la fertilité des femmes arabes et juives est égale. En Cisjordanie les familles de colons souvent ultra-orthodoxes comprennent jusqu’à dix enfants beaucoup plus que celles des Palestiniens. Vous avez raison : l’apartheid ne représente pas un projet à long terme. Mais les ultranationalistes juifs peuvent espérer tenir un temps quand ils ne rêvent pas d’une nouvelle Nakba d’une nouvelle expulsion après celles de 1948 et de 1967…

Regards. Sur quels autres éléments favorables Trump s’appuie-il ?

Dominique Vidal. Son deuxième as c’est évidemment la division des Palestiniens. Hamas et Fatah tentent actuellement de revenir sur le divorce consommé en 2007. C’est pour y contribuer que le mouvement islamiste a décidé au printemps d’officialiser son acceptation d’un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967… alors même que son établissement semble s’éloigner. Mais la réunification reste pour l’essentiel à faire. Troisième carte maîtresse de Trump : la “trahison” par l’Arabie saoudite et ses alliés de la cause palestinienne. Certes aucun État arabe modéré n’a approuvé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël pour ne pas choquer les opinions. Mais le monde sunnite a inversé l’ordre de ses priorités : l’hostilité à l’Iran l’emporte désormais sur l’opposition à Israël promu allié face à Téhéran. Au-delà les guerres de Syrie d’Irak du Yémen et de Libye ont marginalisé la question palestinienne autrefois centrale.

Regards. Et le quatrième as ?

Dominique Vidal. L’alignement ultime des étoiles en faveur de Trump : la crise de l’Union européenne (UE) qui s’occupe plus du Brexit que de la Palestine. Et sur cette dernière elle est divisée. Les dirigeants des États d’Europe de l’Est dont les réflexes trahissent souvent un certain antisémitisme n’en sont pas moins pro-israéliens. En juillet dernier le premier ministre israélien est allé à Budapest célébrer son amitié avec Viktor Orban. Or ce dernier venait de se livrer à une apologie du régent Horthy allié de l’Allemagne nazie qui finit par accepter l’extermination de 600 000 juifs et de lancer une campagne à relents antisémites contre George Soros…

Regards. Au vu de la faiblesse des réactions face à Trump on peut se demander qui croit encore à la création d’un État palestinien à côté d’Israël avec Jérusalem-Est pour capitale ?

Dominique Vidal. Attention la médaille a son revers. Malgré le carré d’as que j’ai décrit Trump a dû constater son isolement : à part Israël Aucun gouvernement n’a approuvé sa provocation sur Jérusalem. Sans parler des opinions largement hostiles. Je comprends l’hésitation des Palestiniens. Si l’Autorité palestinienne s’accroche à la formule des deux États c’est que la communauté internationale défend presque unanimement cette solution. Cette ligne a permis de faire entrer l’État de Palestine à l’Unesco en 2011 à l’ONU en 2012 à la Cour pénale internationale en 2015. Et 138 États le reconnaissent à ce jour. Hélas ces succès diplomatiques n’ont pas modifié la situation sur le terrain. Jérusalem-Est et la Cisjordanie n’ont jamais compté autant de colons : 700 000 selon Haaretz. Et on l’a vu l’extrême droite israélienne entend créer un État de maîtres et d’esclaves.

Regards. Dans ces conditions quelle perspective teste-t-il ?

Dominique Vidal. C’est aux Palestiniens de la définir. Rien n’est plus vain que cette tradition des intellectuels de gauche français expliquant à la terre entière comment réaliser la révolution… que nous ne parvenons pas à faire chez nous ! Restons modestes. Cela dit tout le problème réside dans le grand écart entre une solution à deux États qui disparaît et une solution à un État dont rien ne garantit qu’il puisse être démocratique. Il y a quelques années j’ai dirigé un livre collectif intitulé Palestine-Israël : un État deux États ?. C’était un débat riche et utile. Mais la donne a changé. Quand certains se réjouissent au nom de l’État unique de voir les deux États disparaître ils oublient que l’État unique envisagé par l’extrême droite israélienne n’a strictement rien à voir avec la Fédération judéo-arabe dont rêvaient Martin Buber et Judah Magnès dans l’entre-deux guerres.

Regards. Ce scénario n’est plus envisageable ?

Dominique Vidal. Quoi qu’il en soit le chemin d’un seul État réellement binational passe par une bataille de longue durée pour l’égalité des droits entre Juifs et Arabes. Et celle-ci doit être menée en Israël et en Palestine sans renoncer à se développer dans l’arène internationale afin de pas perdre l’acquis diplomatique des dernières années. C’est ce qu’un jeune diplomate palestinien Majed Bamya a écrit après le vote de la loi d’annexion du 6 février : « Nous ne pouvons plus reporter la préparation de la transition vers une lutte anti-apartheid susceptible de mobiliser la totalité de notre peuple d’encourager les pressions internationales de rétablir l’espoir de réaffirmer l’importance primordiale de notre cause et de préparer la voie vers la libération nationale ».

Regards. Est-ce que cette position est discutée parmi les Palestiniens ?

Dominique Vidal. J’ai récemment séjourné en Israël et en Palestine avec un groupe de trente lecteurs du Monde diplomatique que je guidais là-bas. Ce qui nous a frappés c’est la lassitude des Palestiniens. Ceux-ci ont payé très cher la seconde Intifada. Et d’abord humainement : cinq mille morts entre 2000 et 2005. Mais la militarisation du mouvement a aussi marqué les Israéliens qui ont perdu un millier des leurs dont six cents dans les attentats kamikazes. La droite et l’extrême droite israéliennes ne manquent pas de raviver ce traumatisme qu’ils inscrivent dans la suite de la Shoah…

Regards. Côté palestinien la crise politique n’arrange rien…

Dominique Vidal. À cette impasse s’ajoute en effet le mécontentement vis-à-vis des gouvernants Fatah comme Hamas. Dans les reproches se mêlent la gestion catastrophique de la situation économique et sociale l’emprise croissante de la corruption et l’autoritarisme dominant. Rien d’étonnant si de sondage en enquête le pourcentage d’opinions favorables à la solution des deux États ne cesse de diminuer tandis que grandit l’intérêt pour l’État binational. Selon une étude conduite en septembre dernier 57 % des Palestiniens estiment qu’une solution à deux États n’est plus viable.

Regards. Où en sont les opinions publiques ? Au-delà de la position des États le mouvement de solidarité avec les Palestiniens n’a jamais paru aussi faible…

Dominique Vidal. Il est vrai que la décision de Trump n’a pas suscité beaucoup de manifestations de masse. Mais je me garderai bien de théoriser ce fait. Dans le monde arabe difficile de dire ce qui relève de la sidération devant la provocation américaine du désarroi devant un conflit qui n’en finit pas ou simplement d’un scepticisme envers l’utilité de descendre dans la rue. Je doute que nous assistions à une disparition de la solidarité avec la Palestine qui revêt ici un caractère presque identitaire. Vous savez qu’en 1870 à Paris la statue de Strasbourg sur la place de la Concorde a été recouverte d’un voile noir ? Eh bien la Palestine est ainsi “voilée” dans le cœur de millions d’Arabes. Je ne crois pas non plus qu’ailleurs les opinions aient fléchi dans leur soutien à la cause palestinienne symbolique de tant de souffrances et de combats. Rappelez-vous cette belle chanson de Renaud Seconde génération : « Alors pour m’sentir appartenir / À un peuple à une patrie / J’porte autour de mon cou sur mon cuir / Le keffieh noir et blanc et gris / Je m’suis inventé des frangins / Des amis qui crèvent aussi. »

Regards. Où en sont les opinions publiques ? Au-delà de la position des États le mouvement de solidarité avec les Palestiniens n’a jamais paru aussi faible…

Dominique Vidal. À preuve le succès croissant de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS). Je pense bien sûr au boycott militant. Mais j’ai aussi en tête le “boycott institutionnel”. Un peu partout des fonds de pension (comme l’énorme Fonds norvégien pour l’avenir) de puissantes banques (à l’instar de la Danske Bank) de grandes entreprises (telles en France Veolia et Orange) se retirent des territoires occupés ou même d’Israël. Au point que Netanyaou a évoqué une « menace stratégique majeure » et créé au sein du ministère des Affaires stratégiques une commission pour la combattre. Selon Yair Lapid l’ex-ministre des Finances BDS pourrait coûter à ce rythme entre trois et quatre milliards de dollars par an. C’est pourquoi les dirigeants israéliens et leur relais s’efforcent de criminaliser la campagne. En France quelques militants ont été jugés. Ces procédures restent cependant fragiles. Car aucune loi n’interdit le boycott. Et la Cour européenne des droits de l’Homme pourrait retoquer l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2015. La cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini s’est exprimée dans ce sens en septembre 2016.

Regards. Revenons aux dimensions régionales. L’opposition entre chiites et sunnites est-elle devenue la base des alliances en reconstruction ?

Dominique Vidal. Il serait absurde de nier la dimension religieuse des guerres de Syrie d’Irak du Yémen ou de Libye. D’ailleurs il va de soi qu’un apaisement durable dans ces différents conflits passera nécessairement par la mise en place de pouvoirs représentatifs des différentes communautés. De même le bras de fer entre l’Arabie saoudite et l’Iran oppose les leaders autoproclamés du sunnisme et du chiisme. Mais comment ne pas voir que cet affrontement a pour enjeu en dernier ressort l’hégémonie régionale ? Cette ambition du côté saoudien le prince héritier Mohammed Ben Salman la porte. Il incarne un courant modernisateur qui entend s’imposer avec force à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais cette volonté de puissance n’a rien de nouveau : à l’époque où l’Arabie saoudite et l’Iran étaient tous deux des alliés des États-Unis Riyad ne supportait pas que Téhéran soit présenté comme le “gendarme du Golfe”. Aujourd’hui encore les Saoudiens cherchent à dominer la région. D’où la démission forcée du premier ministre libanais la campagne contre le Qatar et surtout la guerre contre le malheureux Yémen…

Regards. L’Iran ne recherche-t-il pas l’hégémonie lui aussi ?

Dominique Vidal. Pour danser le tango il faut être deux. Téhéran développe aussi son emprise régionale. L’Iran est omniprésent en Irak que depuis l’intervention américaine des chiites dirigent. De même il s’affirme en Syrie où avec la Russie il a contribué à sauver le régime de Bachar al-Assad et la prédominance de sa minorité alaouite. Au Liban le Hezbollah représente un allié influent. Et il faudrait aussi évoquer l’influence iranienne dans le Golfe. La troisième révolution arabe s’est produite à Bahreïn un pays majoritairement chiite et l’armée saoudienne l’a écrasée dans le sang. De même Riyad reproche au Qatar ses bonnes relations avec Téhéran. Au Yémen la rébellion houthiste s’appuie sur le zaïdisme une minorité du chiisme. En Arabie saoudite même une minorité de la population se réclame du chiisme…

Regards. D’où l’inquiétude de l’Arabie saoudite après le retour de l’Iran dans le jeu international à la faveur de l’accord sur le nucléaire iranien ?

Dominique Vidal. Barack Obama et avec lui les grandes puissances ont tenté de faire aboutir les négociations en cours depuis une quinzaine d’années pour apaiser la région. Avec succès : le 14 juillet 2015 un accord intervenait afin de limiter le programme nucléaire iranien pour dix ans et de lever les sanctions visant le pays. Bien que régulièrement vérifié par l’Agence internationale de l’énergie atomique cet accord n’a pas fait l’unanimité. L’Arabie saoudite en dénonce les dangers. Alors qu’il possède de deux cents à trois cents têtes nucléaires et tous les moyens de les transporter Israël se déclare menacé. En campagne Trump s’était engagé à retirer la signature des États-Unis ce qu’il n’a pas (encore ?) fait. Mais nul ne s’y trompe : au-delà du compromis de 2015 certains rêvent d’une nouvelle guerre non plus contre l’Irak mais contre l’Iran.

Regards. Comment interpréter l’attitude du gouvernement américain ?

Dominique Vidal. Le revirement de Trump a surpris : au cours de sa campagne électorale il n’avait cessé d’attaquer l’Arabie saoudite. Et voilà qu’il lui consacre son premier voyage à l’étranger pour l’inciter à s’allier avec Israël contre l’Iran – sur fond de “contrats du siècle” avec un total de 308 milliards de dollars dont un tiers de commandes d’armes américaines. Là encore un peu d’histoire aide à y voir clair. Après une période troublée par la participation de citoyens saoudiens aux attentats du 11-Septembre les relations entre Washington et Riyad ont retrouvé leur intimité. L’alliance entre les deux pays représente avec le soutien à Israël l’une des rares constantes de la politique proche-orientale des États-Unis. Elle remonte au 14 février 1945 lorsque Franklin Roosevelt et Ibn Seoud scellèrent un pacte durable : le premier inscrivait la stabilité du royaume wahhabite dans les “intérêts vitaux” de l’Amérique à laquelle le second garantissait son approvisionnement énergétique – un accord renouvelé en 2005.

Regards. Pensez-vous que cette montée des tensions avec l’Iran peut déboucher sur une guerre régionale ?

Dominique Vidal. Rien ne l’exclut. D’aucuns s’y préparent de Tel-Aviv à Riyad en passant par Washington. Selon certains observateurs des troupes américaines interviendraient d’ores et déjà dans des zones troublées de l’Iran. Mais Téhéran en 2018 n’est pas Bagdad en 2003 avec son régime à bout de souffle et son armée en déconfiture. Le régime iranien dispose à l’intérieur d’une base solide. Ses troupes gardiens de la révolution compris ont fait leurs preuves en Irak et en Iran. Sans compter ses alliés dans la région Hezbollah en tête. On sait quelles conséquences a eues à long terme l’aventure de George W. Bush en Irak. Celles d’une aventure de Donald Trump en Iran risqueraient de se manifester à beaucoup plus court terme. Par un effet boomerang.