Par Munir Chafiq

Le monde a assisté, entre novembre 1955 et le 30 avril 1975, à ce qu’on a appelé la « deuxième guerre d’Indochine », connue au Vietnam et dans l’opinion publique mondiale comme la guerre de résistance vietnamienne contre les États-Unis. Elle incluait également les résistances cambodgienne et laotienne.

Certes, d’autres événements majeurs se sont produits à la même époque, mais aucun n’a réussi à éclipser la résistance vietnamienne des premières pages de l’actualité, notamment en raison de son endurance face aux opérations américaines les plus féroces et brutales.

Les États-Unis ont mené des massacres de masse, bombardé Hanoï (la capitale du Vietnam démocratique indépendant du Nord), rasé des villages entiers et brûlé des forêts au napalm. Le nombre de morts et de blessés a atteint trois millions, certains estimant même que ce chiffre ne comptabilisait que les morts.

À cette époque, les États-Unis avaient remplacé les puissances coloniales britannique et française à l’échelle mondiale, s’imposant comme leader du camp occidental opposé aux pays socialistes et aux mouvements de libération nationale, représentés par le mouvement des non-alignés.

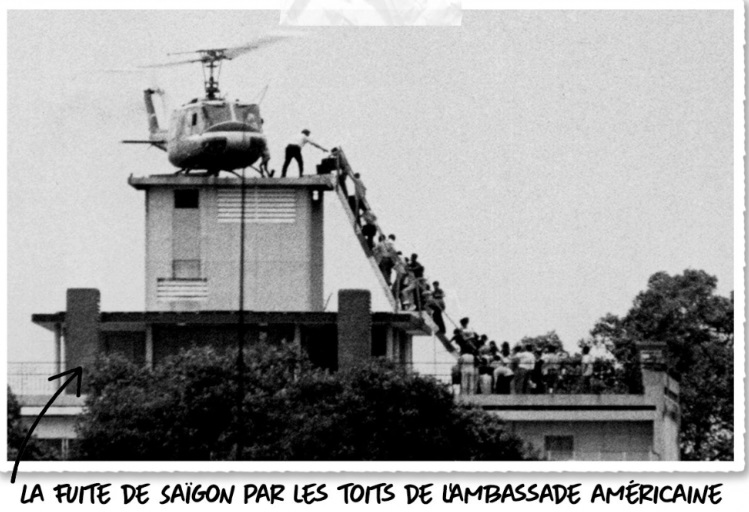

Cependant, après leur défaite militaire au Vietnam en 1975, les États-Unis ont connu un recul général. Cette défaite fut retentissante, symbolisée par les images de personnes s’accrochant aux hélicoptères pour fuir depuis le toit de l’ambassade américaine à Saïgon, la capitale du Sud-Vietnam.

Le recul américain et l’expansion soviétique

Ce recul a profité à l’influence soviétique jusqu’à l’arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis (1981-1989) et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne (1979-1990). Durant cette période, les États-Unis ont digéré leur défaite au Vietnam, ainsi que celle infligée par la victoire de la révolution islamique en Iran en 1979.

Ils ont alors lancé une offensive stratégique contre l’Union soviétique, déjà affaiblie intérieurement, comme un « colosse aux pieds d’argile ». L’URSS s’est finalement effondrée en 1991, entraînant dans sa chute le camp socialiste, particulièrement en Europe de l’Est.

Les pays socialistes d’Asie (Chine, Vietnam, Corée du Nord) et Cuba semblaient plus stables en apparence, bien que présentant des signes de déclin par endroits. Contrairement à l’Europe de l’Est, ils n’ont pas connu de « révolutions colorées » internes.

L’effondrement de l’URSS et de son camp a bouleversé l’équilibre des forces mondiales sur les plans militaire, idéologique et politique, permettant à Fukuyama de proclamer la « fin de l’histoire » avec la victoire de la démocratie occidentale.

Le Vietnam après 1975

Le Vietnam, sorti victorieux de la guerre en 1975 après avoir réunifié le Nord et le Sud, s’est rapidement aligné sur l’URSS en raison des tensions historiques avec la Chine, pourtant son principal soutien durant la guerre. Hô Chi Minh avait exprimé sa profonde amertume face aux politiques soviétiques lorsque les États-Unis bombardèrent Hanoï, alors que l’URSS, selon la logique de la guerre froide, aurait dû intervenir.

La guerre américaine contre Hanoï en 1972, marquée par les bombardements massifs des B-52, la destruction de quartiers entiers et l’utilisation intensive du napalm, fut l’une des plus brutales en termes de massacres et de destructions. La résistance du Nord-Vietnam et l’intensification des combats au Sud ont constitué un modèle de lutte héroïque d’un peuple opprimé contre la plus forte puissance impérialiste.

L’influence sur la résistance palestinienne

La résistance vietnamienne a profondément influencé la résistance palestinienne, l’incitant à persévérer malgré les difficultés. Cependant, contrairement au Fatah, qui après son attachement à la lutte armée et le slogan de « Révolution, révolution jusqu’à la victoire » a progressivement abandonné la lutte armée à partir des années 1980(Congrès d’Alger, et la constitution d’un gouvernement en diaspora) au profit du congrès de Madrid en 1991 et les accords d’Oslo (1993), les mouvements comme le Hamas, le Jihad islamique ont considéré que toutes ces rencontres ne reconnaissent pas les droits du peuple palestiniens reconnus pourtant par des résolutions internationales (Essentiellement le droit au retour des réfugiés). Ainsi les mouvements de résistance palestinienne avec le Hezbollah ont repris le flambeau de la résistance, soutenus par l’Iran.

Gaza : Une résistance unique

Contrairement au Vietnam, qui bénéficiait du soutien d’un État (le Nord-Vietnam), d’un approvisionnement continu en armes et en vivres (notamment de la Chine et de l’URSS), la résistance à Gaza opère dans un territoire minuscule, totalement assiégé, sans soutien étatique direct, la situation était totalement surréelle, car les plus grands pays frontaliers de la Palestine (Jordanie et Egypte) entretenaient de bonne relations avec les sionistes et pourvoyaient l’entité de vivres et d’armes !!!

Il est certain que la résistance n’a pas vraiment compté sur l’aide de son contexte arabe. Cela lui a permis, depuis l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » (2023), des capacités considérables et améliorées, avec des tactiques innovantes (combats à distance zéro, utilisation des tunnels). Certains attribuent ces succès à des « miracles », mais ils s’expliquent plutôt par une combinaison de facteurs militaires, moraux et stratégiques, conformes aux lois de la guerre.

L’intervention divine dans la guerre

L’intervention divine ne se manifeste pas par des miracles directs, mais à travers les lois naturelles de la guerre : préparation, leadership, courage, foi, ainsi que les faiblesses de l’ennemi (corruption, peur, déclin). D’ailleurs l’intervention divine se manifeste par la volonté et la foi des résistants réalisant des exploits importants qui dépassent les conditions réelles du terrain, de l’armement et des règles conventionnelles de la guerre.

En conclusion, la résistance à Gaza se distingue de celle du Vietnam, avec un contexte plus difficile et un déséquilibre frappant dans le niveau des armes et des moyens de technologie nouvelles, mais reste explicable par des analyses militaires, politiques et morales objectives. Si elle n’était qu’une suite de miracles, toute comparaison serait impossible.